|

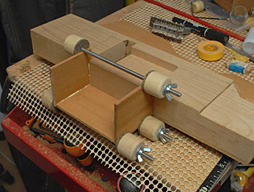

これくらいのサイズだとスプールクランプが非常に便利です。 |

|

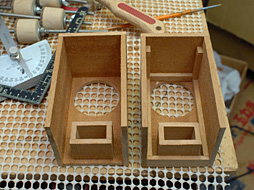

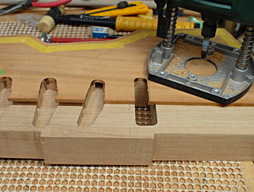

箱がそこそこできたところで補強材を接着します(右側)。同じ厚みの材を10mmの幅に切り出しました。 |

|

この補強材(写真中央)の向きがミソです。 |

|

補強材をすべて接着終えました。裏蓋はネジ止め式にします。 |

|

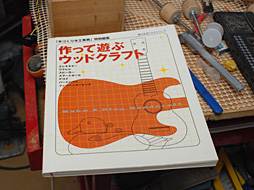

申し遅れましたが組み立てはこの本「作って遊ぶウッドクラフト(婦人生活社)」を参考にしました。ギター自作派に普及率の高い本ですが、発売直後に出版社が倒産したので古本購入になります。 もちろんT'sギターさんによるエレキギターとウクレレの製作記事目当てで買ったのですが、キャビネットもありました。 |

|

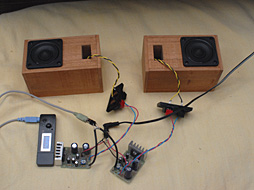

オーディオプレーヤーとしての機能確認です。ギターとヴォーカルの周波数帯がすごくいいですね。重低音がもうちょっとあると嬉しいですが、他のサイトにも似たようなこと(TBのW2-***は低音がイマイチ)書かれていたのでまあ妥協しましょう。 当初予定していたバックロードホーンは仮にうまくいってもデカくなりそうなので見送りました。 |

|

さて記念撮影です。う〜ん、可能な限り小さくしたつもりですがやっぱりスピーカー2つはデカいですね(苦笑)。 どんなデザインになるか乞うご期待!(実はまだ決めていません。行き当たりばったりが好きなので。) |

|

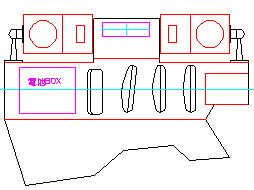

こんな感じかな。カッコよくしようと思うとかえってダサくなるんですよね。 |

|

さて、久々にオールローズテレに戻ります。 ネックの切り出しですが、あまりに固いのでドリルで下穴をあけてから電動糸鋸です。 |

|

指板はヘッドにかかる部分を残し気味に切り出します。 |

|

ポジションマークは一般的な径6mmのMOPにしました。本物がどうなのかは知りません。 22フレット仕様にするところが私らしいですね(笑)。 |

|

節操なくオールインワンに戻ります。スピーカーの固定はホームセンターに売っているタオル掛け(?)等で使う金具(首長ゲンコとソケット)にしました。容積を取らず丈夫で安価、かつ取付けも分解も容易だからです。 |

|

それにしても無骨なデザインです。これから箱(エフェクター収納部)を肉付けしていきます。 |

|

ダンボールでモックアップを作り、外観、膝に乗せた時の感覚、床に置いた時のアタリ等を確認します。 先述のCAD図はテキトーに描いたのですが、このままで良さそうです。 |

|

センターブロックを最終形に整形します。 |

|

まず表板の下半分を接着しました。 |

|

こちらはオールローズです。今回購入したボーズ面のビット(Rは一分)でエッジを整えました。 |

|

表板の上半分を接着する前にキャビティを多少開けておきました。ストラト系を作ったことがある人には説明不要ですが、トレモロ部分の開口部分は裏表で形が違います。 |

|

引き続き上半分です。 |

|

スピーカーの間のコントロール部分を組み立てます。 |

|

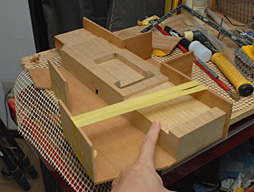

どんどん箱を組んでいきます。ボディ厚は厚すぎず薄すぎず、70mmにしました。通常のストラトやレスポール(エッジ部分)は45mmです。 ちなみに指差し部分を削ったのはエフェクタースペース確保の為です。電池ボックスは表側から彫ることにしました。 |