|

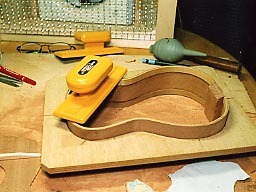

例によって表板の厚み調整です。キットは最初から2.0mmとそれなりに薄いのですが、鳴りを良くする為、1.7mm程度にしました。 願わくば1.5mmなのですが、2号機では表板が若干歪み、ファンブレースを入れた3号機は鳴りが悪くなったので1.7mmにしました。 |

|

リムの上面をタジマサンダーで整えます。 |

|

ブレース(力木)、ブリッジプレートを接着です。裏板は最初から若干アーチが掛かっています。 |

|

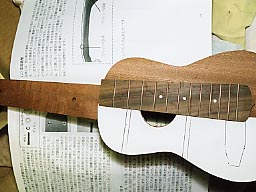

さて、この辺から製作記録やる気なしモードに突入です(ゴメンナサイ)。 1)力木の先端処理 2)表板接着 3)裏板接着 4)表裏板のはみ出し部分整形 5)ネック接合部整形 6)ネック接着 これらを済ませた状態です。まあ、基本的に10号機と同じですので省略しました。ネック仕込み部はダブテイルではなくタボ1本のみ(全音キットと同じ)です。写真のように指板面と表板が面一になるようにネック接合面を整形します。 |

|

フレット打ちも済ませ、指板の接着位置を確認します。 指板を定規代わりに使います。 (12フレット-ブリッジ間の距離)=(ナット-12フレット間の距離+3mm) とします。今回は174+3mm=177mmです。 ボディとネックの接合面あたりが12フレットとなります。 |

|

その結果、ナット位置はヘッドの傾斜部に入ってしまいました。キットに付属のナットは底面が平らなので後からゲタをはかせる補正をしました。 最初からこの辺を考慮してブリッジプレートを若干お尻側に接着した方が良かったかもしれません。 |

|

全体を400番で磨きました。 |

|

いつものグレインフィラーで目止めし、 |

|

シーラーを2回吹いたところです。一見綺麗に見えますが側板はどうも汚らしいです。元々板目でヤニっぽかったせいか、目止めの使い方が悪いのか・・。次回は目止め前にシーラー1回目をやってみようかな。 |

|

今回は久々に私の好きな青です。StewMacのステインはあえて使用せず、ネイルアート用顔料(クラチのピカエース顔料、コバルトブルー)を使いました。道具は模型用エアブラシです。 私の青に関する薀蓄はこちら。 |

|

3回(確か)吹いたところです。 |

|

5回吹いて、ロゼッタの塗料をスクレーパで落としました。 |

|

ヘッドにゴールドでデカールを入れました。いつものアルプス電気、MDプリンタです。 |

|

早くもコーティングを終えたところです。 |

|

1000番→1500番→コンパウンドとテキトーに済ませました。 指板はオレンジオイルです。 |

|

ブリッジ接着前に塗装をスクレーパで剥がします。 このブリッジですが、綺麗に塗装&ポリッシュが掛けられており完成されたように見えますが、弦を通す溝が浅すぎて弦が固定できない、化粧板(ネジ隠し)接着部分の塗装を剥がさないといけない、といった課題があります。 |

|

今回は最初からタイトボンドにしてしまいましたが(10号機で剥がれた)、 |

|

接着し数時間後、弦をちょっと通してみて大問題に気が付きました。右に約1.5mmずれてました。ニカワ(熱で外せる)と違い水だけが頼りなので隙間に水を含ませたり、2枚折りしたガムテープ(写真)を挿入しキコキコしたり、何とか2時間後に外せました。側板が一枚板だとセンターラインがどこなのかお尻側から確認できません(苦しい言い訳)。 |

|

これがナットの底上げ部分です。余ったバインディングをLMIのバインディングセメントで接着し斜めに削りました。 |

|

溝も少し深く調整しました。ペグ穴もガバガバなのでタイトボンドを塗って木を膨張させました。ブリッジサドルもそのままでは高すぎるので削りました。修正だらけです。 |

|

辛うじて出荷日(ゴールデンウィークのカミさんの実家への移動日)の朝完成し、姪っ子にプレゼントしました。別に頼まれた訳ではなく勝手にあげたのですが(笑)。 |

|

時間が無かったのでフォトギャラリーはこの写真のみです。 当初、「初心者の為の弦楽器製作講座」的にするつもりでしたが、思いのほか難航し、完成させるのに精一杯でした。マホガニー材で好みのブルーが出せたことが最大の収穫でしょうか。 このキットのクセが判ったので今度じっくりまた作りたいと思います。 |