|

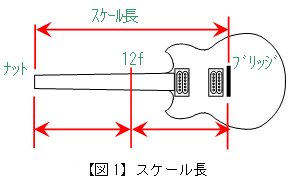

ご存知だとは思いますが、ナットからブリッジまでの距離をスケール長と言います。ストラトは25.5インチ(647.7mm)、レスポールは公称24.75インチ(628.65mm)です。 また、スケール長はナット〜12フレットまでの距離の2倍でもあります。ですのでギターを作ったら、ナット〜12フレットまでの距離の2倍地点にブリッジを付ければ良い訳です。・・しかし、 |

|

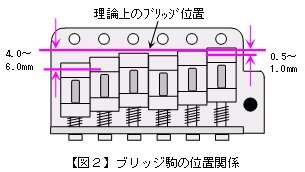

実際のギターは押弦することによりテンションが強まります。そのためブリッジは理論上の位置より若干後ろ(ナットから遠い方)にずらします。太い弦ほど補正が必要です。 【図2】は最も一般的なストラトのシンクロナイズドトレモロの例です。予めこのような駒の配置に仮調整しておいてから、トレモロ取付け穴(6箇所)の位置を決めます。 (使用する弦の太さ、弦高はもちろん、頻繁に使用するポジションが高いか低いかによって微妙に変わるので、あくまで目安です。) |

|

いくら駒が可変とはいっても【図3】のように調整範囲ぎりぎりではいけません。ある程度余裕を持たせておきます。 |

|

そんでもって肝心のザグリ位置ですが、文献によって微妙に違います。これまでの経験則+いろんな文献の間を取る形で左図のようにしてます。 尚、この方法はシンクロナイズドトレモロとその改良型、およびウィルキンソンには有効ですがフロイドローズには当てはまりませんのでご注意を。また”32mm”とした部分、トレモロの当たり具合に合わせあと1mm拡大したほうがよいかも。 |

|

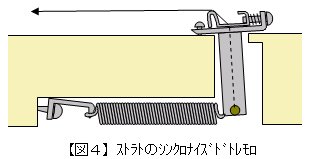

断面図についてもお話します。言うまでもありませんが、元々シンクロナイズドトレモロはストラト用です。 【図4】はストラトのトレモロの断面図です。トレモロ本体を僅かにボディ表面から浮かす(フローティング)のが基本セッティングです。これによりアームアップもできます。 |

|

シンクロナイズドトレモロを、レスポールのようなアーチのある厚いボディにそのまま取り付けると【図5】のように尻上がりになります。ちょっとカッコ悪いですね。また裏のスプリングが深い位置になり、脱着やテンション調整が面倒になります。またレスポールはスケール長が短い為、ストラトよりもチューニングが不安定になるようです。 |

|

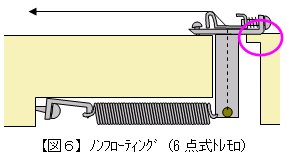

先述の通り、シンクロナイズドトレモロはフローティング状態にセッティングするのが基本ですが、全てのプレイヤーがアームアップを必要とする訳ではありません。6点式シンクロナイズドトレモロの良い点は、【図6】のようにスプリングのテンションを強めるだけで簡単にノンフローティング(○部分でボディに密接)にできることです。アームダウンしかできませんが、チューニングは非常に安定します。またボディ加工の際、貫通部の多少の位置ずれは大して問題ありません。 尚、レスポールに付けた場合はトップのアーチにより尻上がりになっている為、この方法は使えません。 |

|

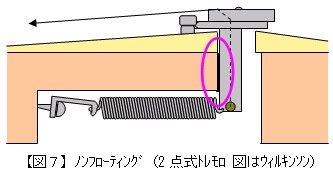

6点トレモロ付きレスポール(実在するかわかりませんが)、あるいはウィルキンソンやFRTのような2点式トレモロをノンフローティングにする場合は【図7】のようにトレモロのイナーシャブロックがボディと当たるようにします(○部分でボディに密接)。ボディの貫通部は正確に位置決めして加工する必要があります。ちなみにSG-T2もこうなっており、緩衝材として薄いゴム板がイナーシャブロックに接着されています。元々フローティング状態で製作されたギターを後からノンフローティングにする場合はここの隙間に木片を接着します(確かエディ・ヴァン・ヘイレンがそうしています)。 |